SOHO、ACE、SDO、STEREOと、太陽を見張るNASAの衛星は多いです。 彼らは素晴らしい「監視網」を持っていますが、実は肝心なときに「ある日本の衛星」の力を借りています。

その名は「ひので(Hinode)」。 2006年にJAXA(日本)が打ち上げた、太陽観測衛星です。

NASAの衛星が「広角カメラ」で太陽全体を常に見張っているのに対し、日本の「ひので」は「顕微鏡」のように、狙った一点を極限までズームして観測します。 アメリカが「どこで起きたか」を見つけ、日本が「なぜ起きたか」を解明する。 今日は、世界の科学者が信頼を寄せる「日本の眼」のお話です。

機能:宇宙でもトップクラスの解像度をもつ望遠鏡

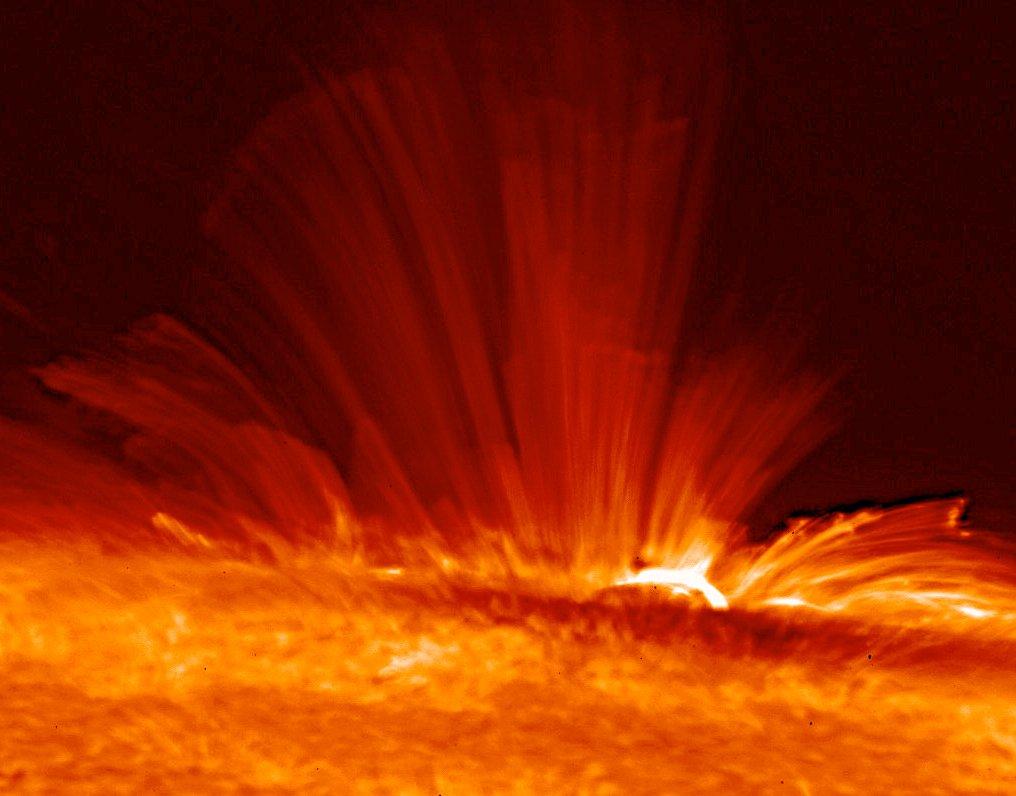

「ひので」の最大の特徴は、搭載している「可視光磁場望遠鏡(SOT)」です。 これは、大気のない宇宙空間で、太陽表面の磁場を観測する史上初の望遠鏡です。

その視力は、「東京から富士山の頂上にあるゴルフボールを見分けられる」レベル。 SDOが高画質4Kテレビだとしても、「ひので」はそのピクセルの中にある「砂粒の動き」まで見ようとしています。

なぜそこまで拡大する必要があるのか? それは、太陽フレアの引き金は、SDOでは捉えきれないほど細かな磁場構造の変化から始まります。そのほころびや磁力線のねじれ具合を精密に観測するために、ひのでの超高解像度が活きるのです。

謎への挑戦:ストーブから離れるほど熱い?

「ひので」には、打ち上げ時に課せられた大きなミッションがありました。 それは、太陽物理学最大のミステリー「コロナ加熱問題」の解決です。

- 太陽の表面(光球): 約6,000℃

- 太陽の上空(コロナ): 約100万℃以上

おかしいと思いませんか? 普通、ストーブ(熱源)から離れれば離れるほど、温度は下がるはずです。 なぜ、太陽表面よりもはるか上空のほうが、桁違いに熱いのか? 「焚き火の周りより、少し離れた空気がいきなり100万度になっている」ようなもので、長年、科学者たちを悩ませてきました。

「ひので」は、その超高解像度カメラで、表面の磁力線が波打つ様子(アルベン波)などを観測。 「磁場の振動がエネルギーを上空へ運び、そこで熱に変わっている」という証拠を次々と捉え、現在、有力な説のひとつとなっています。

技術:ねじれを見る「偏光」の魔術

「ひので」が優れているのは、ただ拡大するだけではありません。 光の「偏光(へんこう)」を測定することで、「磁場がどれくらいねじれているか」を立体的に計算できる点です。

エネルギーを蓄えるには、「歪み」や「ポテンシャル差」が必要ですよね。 太陽フレアも同じです。 まっすぐな磁力線にはエネルギーはありません。 磁力線がゴムバンドのようにねじれ、絡まり、限界までエネルギーを溜め込んだ状態(磁気シア)を、「ひので」は偏光データを解析することで、定量的に計算できます。

「あ、この黒点の磁場、かなりねじれてきたな。そろそろ爆発するぞ」 そんな診断ができるのは、世界で「ひので」だけなのです。

運用:日米欧のチームプレー

現在、太陽の観測体制は以下のような見事な連携プレーで行われています。

- GOES(NOAA): 「フレア発生!」と警報を鳴らす。

- SDO(NASA): 「場所はここだ! 全体像はこうなってる!」と動画を撮る。

- ひので(JAXA): 「よし、そこを拡大する!……なるほど、磁力線がこう絡まってショートしたのが原因だ」と精密解析する。

「ひので」は運用開始から約20年が経ちますが、いまだに現役です。 あまりに性能がいいため、後継機の開発ハードルがあがっているのかもしれません。

「ひので」の望遠鏡は、日本の国立天文台の技術者たちが、極限まで精度を高めた「工芸品」のような機械です。 宇宙という過酷な環境で、20年もピントを合わせ続け、ミクロな磁場を追い続けています。

派手な全体像を撮るSDOに比べると、一般ニュースに出る機会は少ないかもしれません。 しかし、科学の教科書を書き換えるような発見は、この日本の衛星がもたらしたデータから生まれています。

参考文献

コメント